Questa è la tesi di laurea in “Operatore del turismo culturale” che Romina Villa ha discusso il 25 giugno 2013 all’Università degli Studi di Ferrara.

Romina - che vive a Verderio, è nata il 3 aprile 1967, è sposata con Gianfranco e ha un figlio, Gianluca, di 18 anni – ha sempre lavorato nell'editoria, in particolare nei settimanali femminili, prima “Gioia” e ora “Elle”.

Si è iscritta all’Università dopo i quarant’anni, potendola frequentare, continuando a lavorare, grazie alla frequenza a distanza: “Non è stato facile. Gianluca era piccolo e il mio lavoro è sempre stato molto impegnativo. L'appoggio della mia famiglia e dei miei amici è stato fondamentale”.

A Ferrara ha trovato un corso in grado di unire la sua passione per i viaggi con le sue materie di elezione, in particolare la storia dell'arte

“Mi sono iscritta per pura passione – racconta - poi con il tempo, confrontandomi spesso con i compagni di corso, ho capito che la passione poteva diventare anche un lavoro. Infatti dopo la laurea ho preso il patentino di guida turistica ed oggi sto cercando di sviluppare il mio piano B. La Brianza "operosa" sta scoprendo solo in questi anni la sua vocazione per il turismo, in particolare quello culturale e sono certa che tanto avrà da dire in futuro”.

La tesi è stata l'occasione per approfondire la figura di un grande della storia che per vari periodi della sua vita ha vissuto e lavorato nei nostri territori. Un argomento che l’ha appassionata, tanto che i suoi studi su Leonardo non si sono fermati lì.

Romina è attiva anche in paese: oggi è al suo secondo mandato come presidente della giovane Proloco di Verderio. M.B.

La tesi di Romina Villa è qui pubblicata pressoché integralmente. Le modifiche che ho apportato sono dovute al fatto che, per le caratteristiche del blog, il testo non è suddiviso in pagine. Perciò ho tralasciato di indicarle nel sommario, non ho pubblicato l'indice analitico e ho trasformato le note piè di pagina in note a fine testo.

Mi sono permesso anche di aggiungere al testo le prime tre fotografie. M.B.

LEONARDO DA VINCI E GLI STUDI IDRAULICI. UN ITINERARIO LUNGO IL MEDIO CORSO DELL'ADDA.

SOMMARIO

Premessa

Introduzione

Cronologia della vita e delle opere di Leonardo

LEONARDO DA VINCI E LA SCIENZA. DA ARTISTA E INVENTORE A TEORICO DELLA NATURA. L’EVOLUZIONE INTELLETTUALE ATTRAVERSO L’ESPERIENZA DEI SOGGIORNI MILANESI

La lettera di presentazione al Duca di Milano

Leonardo e l’importanza dell’esperienza formativa nella bottega del Verrocchio

I rapporti con Lorenzo il Magnifico e il neoplatonismo della corte medicea

Leonardo lascia Firenze per Milano

Milano e gli Sforza

Il difficile esordio sulla scena milanese

L’accettazione a corte e il compimento di una brillante carriera

Leonardo e Donato Bramante

Leonardo e Luca Pacioli

Leonardo e Francesco di Giorgio Martini

LEONARDO E L’ACQUA. DALLA PRATICA ALLA FORMULAZIONE TEORICA

La natura come essere vivente alla base del metodo scientifico

Gli studi idraulici nei manoscritti leonardeschi

Acqua vettore e matrice di vita

Acqua come risorsa economica e fonte di energia

Dall’ingegneria idraulica allo studio scientifico dei flussi. Il contributo di Leonardo

Esperienza e processi mentali

I risultati di Leonardo nell’ingegneria idraulica lombarda

Il secondo soggiorno milanese

Gli studi per rendere navigabile l’Adda

|

| Immagine fuori testo |

SULLE ORME DI LEONARDO. L’IMPRONTA DEL GENIO IN UN ITINERARIO LUNGO IL MEDIO CORSO DELL’ADDA

Il Parco Adda Nord. L’ambiente naturale e i caratteri storico-culturali

L’Ecomuseo di Leonardo

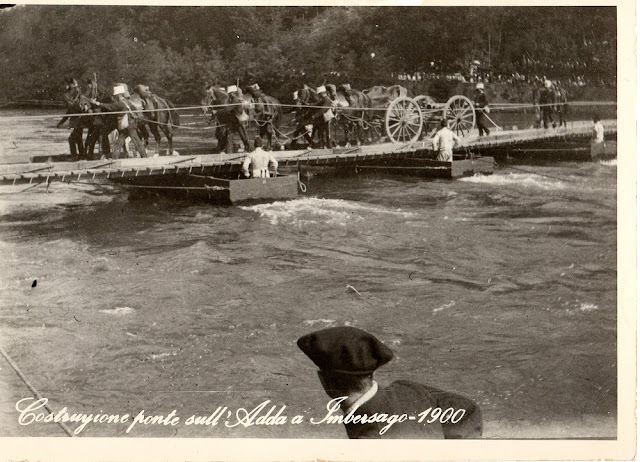

Il traghetto di Imbersago

Il ponte in ferro di Paderno

Il Naviglio di Paderno

La chiesa di Santa Maria della Rocchetta

Le centrali idroelettriche. Bertini, Esterle, Taccani

Il villaggio operaio di Crespi

Verso Vaprio

Appendice. I manoscritti leonardeschi

Indice analitico

Bibliografia Sitografia

Ringraziamenti

***

Costruire una sintesi di questo Grande

nell’ignoranza di tanta parte di ciò che pensò

e scrisse e nella scarsezza di monografie

coscienziose, sarebbe opera vana; né io volli

tentarla.

Edmondo Solmi “Leonardo” (1923)

nell’ignoranza di tanta parte di ciò che pensò

e scrisse e nella scarsezza di monografie

coscienziose, sarebbe opera vana; né io volli

tentarla.

Edmondo Solmi “Leonardo” (1923)

PREMESSA

Ernst H. Gombrich, in un saggio che dedicò a Leonardo da Vinci, scrisse: «Si dovrebbe essere Leonardo per discutere qualsiasi aspetto di Leonardo; e anche in questo caso non si arriverebbe probabilmente mai a una conclusione»(1). Parole che suonano come un ammonimento a chiunque si appresti ad affrontare l’opera vinciana, spesso fonte di dubbi e incertezze.

Leonardo è universalmente chiamato «il genio», ma nessuno come lui seppe condensare nel suo agire la vera essenza dell’essere umano, ricercando con inesauribile tenacia la verità delle cose. «Questo è il vero motivo» - ebbe a scrivere una volta Mario De Micheli - «per cui possiamo ritenerlo un contemporaneo a tutti gli effetti»(2).

Fin dalla sua prima apparizione sulla scena fiorentina, dimostrò di aver appreso la lezione del primo Rinascimento e dell’Umanesimo che aveva spalancato le porte alla visione di un uomo nuovo che ora rifiutava l’ideologia medievale e i suoi rigidi principi teologici, per andare ad occupare il centro della realtà visibile. Per Leonardo, tuttavia,l’uomo riveste un ruolo di comprimario nel complesso e mirabile sistema della natura,che egli cercherà di indagare in tutti suoi aspetti con una carica intellettuale e una meticolosità pari a pochi.

La comprensione del suo pensiero non può prescindere dallo studio dei suoi manoscritti (3). I quaderni, in cui si sono condensati gli studi di tutta una vita, testimoniano l’incursione di Leonardo in ogni campo della scienza allora conosciuta (o filosofia naturale, com’era chiamata allora) e da sempre hanno suscitato la meraviglia degli studiosi tanto quanto quella suscitata dalla sua produzione pittorica, peraltro ridotta a un numero limitato di opere. I codici leonardeschi sono un concentrato impressionante di scritti e disegni, che raccolgono non solo le riflessioni sapienti sui fenomeni da lui osservati, ma anche note che rimandano alla quotidianità, il tutto in una specie didisordine apparente, reso ancor più ostico dalla tipica scrittura speculare. Queste «stratificazioni cronologiche oltre che d’argomenti» (4) che a prima vista confondono il lettore, si fanno più chiare proseguendo la loro scoperta;testimoniano innanzitutto «l’universalità del genio leonardesco» e spianano la strada alla conoscenza di quelmetodo scientifico che egli elaborò e di cui si parlerà più approfonditamente nelle pagine che seguono. Un metodo che presupponeva un’indagine posta su differenti livelli e campi del sapere in un continuo e inevitabile confronto tra di essi.

Alla morte di Leonardo, avvenuta il 2 maggio 1519 ad Amboise in Francia,i manoscritti (si ritiene fossero 13mila fogli) e la biblioteca furono ereditati per via testamentaria dal discepolo e amico Francesco Melzi d’Eril (5) che li riportò in patria dove vennero gelosamente conservati nella villa di Vaprio d’Adda, vicino a Milano. Negli anni seguenti Melzi cercò di riordinare l’ingente materiale, distinguendo i fogli con lettere alfabetiche o sigle e aggiungendo personali osservazioni. Dando realtà poi ad un’intenzione mai realizzata del suo maestro, il fedele discepolo lesse e organizzò i fogli dedicati alla pittura costituendo il famoso Trattato che un amanuense trasferì nel codice Urbinate (ora Vaticano 1270).

|

| Immagine fuori testo |

La dispersione dei manoscritti cominciò inesorabile dopo la sua morte avvenuta nel 1570, quando gli eredi non compresero il valore di quei documenti e ne permisero l’asportazione sistematica dalla soffitta della villa, dove erano stati nel frattempo relegati. La vicenda dei codici è complessa, a tratti avvincente, e merita una trattazione a parte. Per più di due secoli, chiunque entrò in possesso dei manoscritti, cercò di riordinarli secondo criteri discutibili, ritagliando e assemblando arbitrariamente i fogli, costituendo raccolte ex novo suddivise per argomento. Si stima che almeno metà dei

manoscritti siano andati perduti durante i vari passaggi di mano, tra una nazione e l’altra dell’Europa. Oggi si conservano circa 6000 fogli. Le collezioni più consistenti si trovano in Italia, Francia, Inghilterra, Spagna e Stati Uniti (6).

Tornando infine all’incertezza e ai dubbi espressi all’inizio di questa riflessione, appare saggio rivolgersi proprio a Leonardo per cominciare a dipanare la matassa. Egli scrisse:

«Noi conosciamo chiaramente, che la vista è delle veloci operazioni che sia, e in un punto vede infinite forme, nientedimeno non comprende se non è una cosa per volta.Poniamo caso: tu, lettore, guarderai in una occhiata tutta questa carta scritta, e subito giudicherai, questa essere piena di varie lettere, ma non conoscerai in questo tempo,che lettere sieno, né che voglian dire; onde ti bisogna fare a parola, verso per verso, a voler avere notizia d’esse lettere; ancora se vorrai montare a l’altezza d’un edifizio ti converrà salire a grado a grado, altrimenti fia impossibile pervenire alla sua altezza. E così dico a te, il quale la natura volge a quest’arte, se vogli avere vera notizia delle forme delle cose, comincerai alle particule di quelle, e non andare alla seconda, se prima non hai bene nella memoria e nella pratica la prima; e se altro farai, getterai via il tempo e veramente allungherai assai lo studio. E ricordoti ch’impari primo la diligenza, che la prestezza» (7).

La conoscenza si raggiunge facendo piccoli passi, uno dietro l’altro. E senza fretta.

INTRODUZIONE

La riscoperta dell’opera di Leonardo da Vinci ebbe inizio nel XIX secolo, quando i suoi quaderni - o meglio, ciò che rimaneva di tutto il materiale ereditato da Francesco Melzi dopo la sua dispersione - rivide la luce dopo secoli di oblio. Dalle polverose collezioni private i manoscritti vinciani presero la via delle grandi istituzioni culturali pubbliche, come i musei, le biblioteche nazionali e gli archivi di Stato, che da allora promuovono lo studio e la divulgazione della sua opera.

Nell’odierno immaginario collettivo Leonardo da Vinci continua ad occupare un posto di primaria importanza; nonostante la storiografia recente abbia ridimensionato il suo contributo di inventore e di scienziato, sbriciolando luoghi comuni nati più dalla leggenda che da certezze storiche, la sua popolarità non conosce battute d’arresto.

Dei seimila fogli manoscritti che sono pervenuti a noi, gli studiosi ne hanno studiato ogni riga e analizzato ogni disegno, mettendo a confronto l’opera di Leonardo con quella dei suoi contemporanei; eppure l’estrema complessità del suo pensiero, unita alla scarsità di notizie certe, generano continue revisioni e nuove ipotesi da parte della critica, costretta a esprimersi su di lui sempre con molte riserve.

Per il mondo scientifico quindi Leonardo da Vinci rimane una sfida e una fonte di probabili sorprese; nel 1967, la casuale scoperta di nuovi manoscritti presso la Biblioteca Nacional di Madrid ha da allora nutrito la speranza di ritrovare altro materiale, che potrebbe – ancora una volta – rimettere in discussione le tesi finora affermate e svelare l’incerto. Per il grande pubblico, Leonardo rimane una superstar, il genio unico e inarrivabile. E l’artista che ha dipinto il quadro più famoso di tutti i tempi.

Leonardo e Milano. Nelle pagine che seguono si è deciso di analizzare l’evoluzione del pensiero scientifico di Leonardo alla luce delle sue esperienze di vita e di lavoro in Lombardia come tecnico e ingegnere, prima al servizio di Ludovico il Moro (1482-1499) poi come celebrato artista presso la corte francese a Milano (1506-1513). Questi due lunghi soggiorni, che messi insieme corrispondono a più di un terzo della sua esistenza, vedono la sua lenta e difficoltosa trasformazione da inventore e ingegnere praticante a teorico della scienza.

L’analisi della sua evoluzione intellettuale ci offre l’occasione per mettere in luce un lato di Leonardo meno noto, o, se vogliamo, quello debole. E’ difficile – ad esempio -immaginarsi il genio per eccellenza in difficoltà, nel tentativo di farsi notare alla corte sforzesca o intento a colmare le sue carenze di formazione con studi tardivi. La storiografia recente ci ha restituito un Leonardo diverso, forse più “umano” ma proprio per questo, più straordinario. Curiosità scientifica e tensione intellettuale uniche gli hanno permesso di oltrepassare dei confini come nessun altro prima di lui aveva saputo fare.

Leonardo e l’acqua. La progressione delle sue conoscenze e il passaggio dalla pratica alla teoria scientifica si può ravvisare con chiarezza negli appunti e nei disegni che trattano il tema delle acque. L’acqua, in tutti i suoi significati, fu insieme alla pittura,l’argomento di studio prediletto da Leonardo. Per comprendere meglio il suo approccio alla scienza ci si è domandati in queste pagine cosa hanno significato per lui l’elemento acqua con le leggi fisiche e meccaniche che da essa derivano, seguendo quell’intreccio tra invenzioni ingegneristiche e teorie sul moto dei fluidi che, come un filo conduttore, attraverserà tutto l’arco della sua carriera.

|

| Immagine fuori testo |

Leonardo e l’Adda. Acqua significa fiume e fiume significa Adda. E’ la storia di un incontro vissuto soprattutto durante il secondo soggiorno milanese, quando per un periodo Leonardo fu ospite a Vaprio d’Adda presso la villa del nobile Girolamo Melzi, padre dell’allievo prediletto Francesco. Nei territori abduani si dice che questo fiume sia “femmina”, ed è proprio nel tratto tra Lecco e Vaprio (quello – per intenderci -frequentato e studiato da Leonardo) che l’Adda manifesta i tratti “femminili”, perché come una donna, ora è placida, ma un attimo dopo diventa capricciosa; così le sue acque tranquille nel giro di pochi chilometri si fanno turbolente e si vorrebbero imbrigliare e domare, come anche Leonardo progettò di fare.

Egli rimase affascinato da questo fiume e dalla natura che lo circonda. Ne furono contagiate sia la sua arte sia la sua scienza. Oggi è possibile rivivere le sue sensazioni percorrendo un itinerario – esclusivamente ciclo-pedonale – che segue il corso del fiume, a sud del lago di Lecco e prosegue per poco meno di trenta chilometri in un ambiente naturale di selvaggia bellezza, tra gli echi della presenza di Leonardo e le opere che l’uomo ha saputo fare dopo di lui seguendo il suo esempio, per sfruttare il fiume senza danneggiare l’ambiente circostante. Una vera fortuna questa, se si pensa a quanto siano state antropizzate queste zone.

PER CONTINUARE LA LETTURA DELL'INTERVISTA CLICCA SU "CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO"